A leitura de Meio Sol Amarelo foi – e é transformadora. Aterradora. Viva e intensa demais. Chimamanda Ngozi Adichie narra a história da recém-independente Nigéria, e a luta pela criação e triunfo de Biafra – uma terra livre, jovem e virgem dos males do colonialismo calcificado na Nigéria.

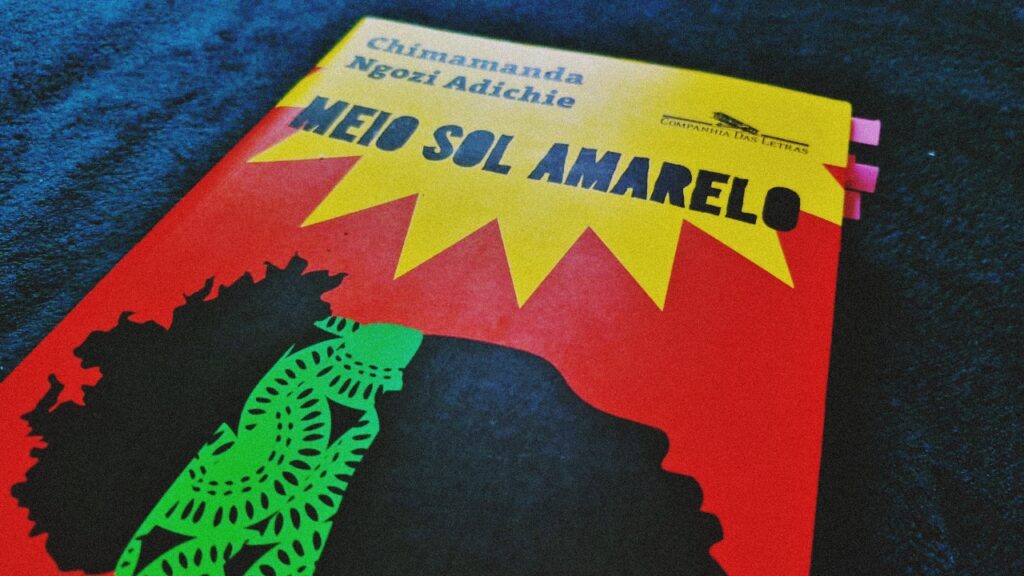

Abri o mês de setembro fechando o livro Meio Sol Amarelo – mais um daqueles livros que comprei, “estanteei” e nunca mais mexi. Mais um dos livros que me bloqueia de voltar a qualquer outra Bienal com um livro na mão. Não o farei, até ter zerado os livros estanteados. Em geral, preciso de alguma inspiração para começar uma leitura não acadêmica. Confesso que tem tempos que estou adiando ler Chimamanda. Primeiro porque o tamanho do livro me atordoava um pouco, tendo em vista que minhas últimas leituras ficcionais foram leves e curtas… Mas decidi lê-lo mesmo assim, mesmo sem inspirações ou vontades.

Há certas coisas que são tão imperdoáveis que tornam outras facilmente desculpáveis.

A leitura de Meio Sol Amarelo foi – e é transformadora. Aterradora. Viva e intensa demais. Chimamanda Ngozi Adichie narra a história da recém-independente Nigéria, e a luta pela criação e triunfo de Biafra – uma terra livre, jovem e virgem dos males do colonialismo calcificado na Nigéria. Meio Sol Amarelo é um romance, mas poderia muito bem ser apenas um documentário, uma história real dessa guerra – e da visão daqueles que de dentro dela a viveram. Chimamanda é nigeriana, nascida em Enugu. Ela conta a história que tantas vezes lhe foi contada, da tragédia, da luta, da morte e vida de Biafra. A nação da bandeira do meio sol amarelo flamulante, de vermelho sangue e verde esperança.

Direitos autorais: Osita Photography

Acompanhamos aqui a história de três personagens, Olanna, Ugwu e Richard, cada um com sua especificidade e sua trajetória marcada pela cor da pele, pelo tamanho do salto e pela relevância social. Ugwu, um camponês, que trabalha na casa do professor Odenigbo, professor revolucionário de Biafra e amante de Olanna, herdeira de uma família rica da Nigéria e professora em Nsukka. Ela é determinada, e por ser estudiosa, também transita no território acadêmico no qual Odenigbo se cerca. E Richard, um jornalista e escritor, amante da irmã gêmea de Olanna – Kainene. Um homem branco inglês que sonha em ser igual aos Biafrenses. Talvez até seja, de alguma forma.

De várias formas diferentes, Meio Sol Amarelo é um livro de resistência. De ensinos, através dos ensinos das personagens, sobre como resistir – ainda que no fim, o triunfo não venha. É uma apologia anticolonialista de ponta a ponta. Mas o que chama a atenção é a leveza que Chimamanda conta, em 500 páginas, acontecimentos tão terríveis, de uma guerra que arrancou a vida de mais de um milhão de pessoas. Mas o livro não é em sua totalidade isso.

O começo de Meio Sol é leve. Uma viagem cultural, para dentro dos portais dos anos de 1960, numa África diferente, num lugar diferente. Vivemos os contrastes sociais de Ugwu e sua vida camponesa – sua tribo, seu povoado, e a cidade e a pompa e boemia do professor Odenigbo, revolucionário e pesquisador. Para países como o nosso, também colonizados, não é uma realidade difícil de imaginar: está entranhada nas linhas de nossa história.

O que digo é que a única identidade autêntica para um africano é sua tribo. […] Eu sou nigeriano porque um branco criou a Nigéria e me deu essa identidade. Sou negro porque o branco fez o negro ser o mais diferente possível do branco. Mas eu era ibo antes que o branco aparecesse.

Se não soubéssemos do contexto do livro, nos poderia parecer apenas um romance, uma contação, uma história para ler e apreciar, de casais se apaixonando e revolucionando o sistema educacional de um país. Mas não. Há uma guerra por vir. Uma guerra sanguinolenta, que rouba Ugwu, Olanna, Odenigbo, Kainenne, Richard e tantos outros de seus lares, de seus confortos, de suas vidas – pacatas ou não. Que os assalta da liberdade, da tranquilidade. Uma guerra que antes parecia um uivo distante, mas aproxima-se com uma velocidade inconcebível, até se tornar um silvo ao pé da orelha. O nascimento de Biafra significou a morte da paz. A paz do medo. A paz do controle colonialista.

Odenigbo subiu ao pódio agitando sua bandeira de Biafra: faixas vermelhas, negras e verdes e, no centro, um meio sol amarelo brilhante. “Biafra nasceu! Nós vamos liderar a África Negra! Viveremos em segurança! Nunca mais alguém vai nos atacar! Nunca mais!”

Livros sobre guerras – ficcionais ou não – costumam contar a história da guerra numa linha constante, poética, valorosa. Como se o estado de guerra, de sítio, de conspiração constante não fosse aterrador, destruidor em várias instâncias: sociais, políticas, físicas, mentais, humanas. Chimamanda é extremamente realista e humana ao narrar os fatos (fatos sob sua perspectiva fictícia) da degradação em tempos de guerra. Primeiro porque a guerra não é uma linha reta, um torneio, que inicia-se e termina num só pé. A guerra permanece e bem além dela mesma, as cicatrizes de guerra também.

Através das vidas tão distintas de Olanna, Richard e Ugwu vemos a força bruta e vil do colonialismo agir, destruir e ceifar vidas. Mas também vemos a resistência fazer o mesmo. Vemos o fogo amigo, o cerceamento da democracia em seu estado puro. Vemos o foço em que se enfia a humanidade em tempos de conflito ideológico. O certo, revolucionário e a justiça tornam-se iguais a tudo que consideramos perverso. Mas o perverso também avança e destrói, e mata. Nós vemos isso em cada escala – desde o governo, aos exércitos, à sociedade, até Ugwu, Olanna e Odenigbo. Pouco a pouco, roubados de tudo. Inclusive sua humanidade.

Olanna entrou na fila e se controlou para não empurrar a mulher que tentou expulsá-la. Deixou que ela ficasse na sua frente. A incongruência de fazer fila para pedir comida a deixava constrangida, desfigurada. Cruzou os braços, depois os soltou ao lado do corpo e voltou a cruzá-los.

“Odenigbo! Odenigbo”, até que o viu curvado sobre alguém no chão. Olhou para seu peito nu e peludo, para sua nova barba, suas sandálias rasgadas, e, de repente, a mortalidade dele — a mortalidade dos dois — a golpeou com um aperto na garganta, uma pressão de alarme.

O livro, a guerra e o nosso entendimento de Biafra avançam juntos. Atravessamos o mar de fogo, de fome e sede que nossas personagens enfrentam. E no meio disso acompanhamos os protestos de Chimamanda, impressos em cada página do livro. Há um livro sendo escrito dentro do livro dela. Chama-se “O mundo estava calado quando nós morremos”. Uma história de injustiça, contada da visão daqueles que viveram a guerra. Através de Ugwu, Richard. Os relatos de que, mesmo no pós-guerra, aquelas cicatrizes antes citadas, permanecem. A guerra muda de forma, muda de campo de batalha. Passa a ser interna. Talvez ela nunca termine, porque até hoje sentimos a mão grande do colonialismo nos controlando por dentro. Nos rasgando por dentro.

Mesmo que me custasse a vida, eu estava decidido a aprender a ler. Mantenha os negros longe dos livros, mantenha-nos na ignorância, e seremos sempre escravos.

Biafra veio e passou. A guerra ainda está aqui. Mas Chimamanda insiste que a dor é a celebração do amor. Uns pelos outros, pela família e por todos aqueles que vemos se perder, enquanto o mundo assistia em silêncio ou, no máximo, com uma curiosidade sombria. Todo o desconforto que vivemos em Meio Sol Amarelo, é justificado. É real. É crível. Sinto que estive em Biafra. Sinto que o chão também me foi arrancado de debaixo dos pés. Mas sinto que, junto com Olanna e companhia, resisto. Resistimos porque a dor é celebração do amor. E, como a própria Olanna diz, “isso era amor: uma corrente de coincidências que iam juntando significado e se tornavam milagres.” Mesmo em meio ao fim do mundo – o fim do mundo conhecido por eles, com aquele sol que se recusa a nascer. Mas nós o faremos nascer.

“Você está queimando a memória”, disse-lhe ele. “Não estou não.” Ela não iria fixar sua lembrança em coisas que estranhos podiam tirar dela, roubar. “Minha memória está aqui dentro.”